Ausgewählte Neuheiten

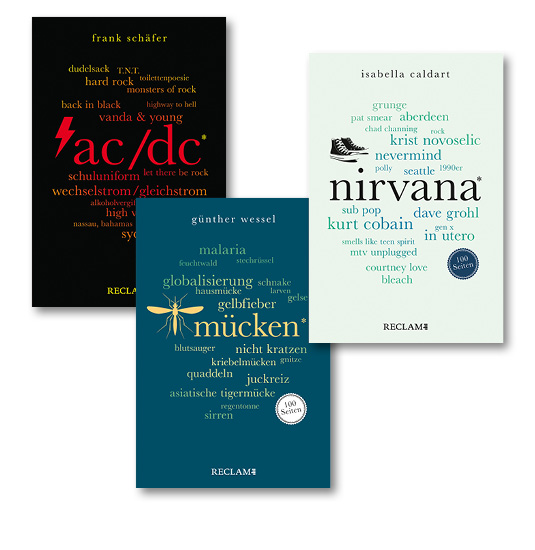

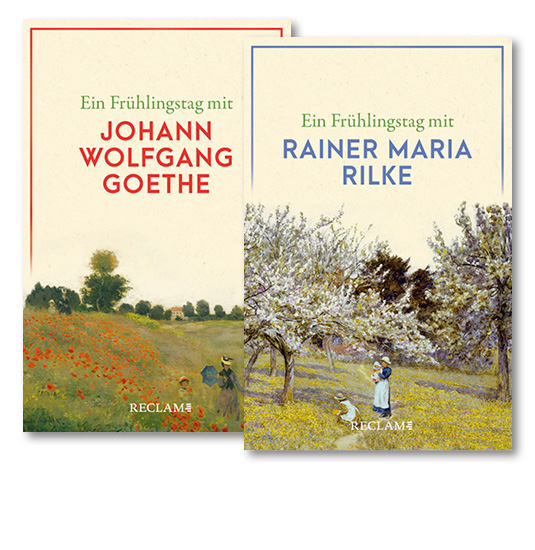

EUR (D): 5,00

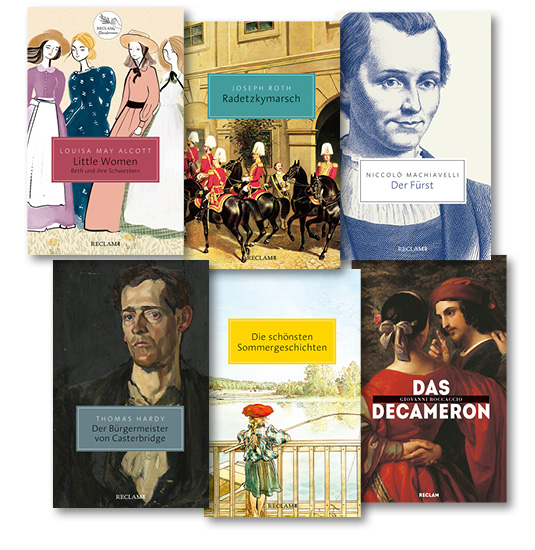

EUR (D): 8,00

EUR (D): 7,00

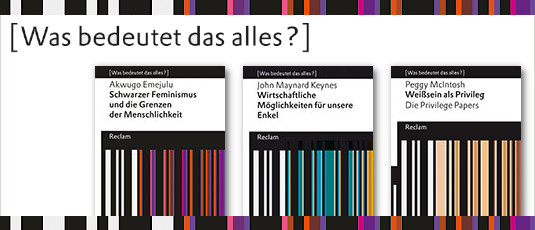

EUR (D): 12,00

EUR (D): 25,00

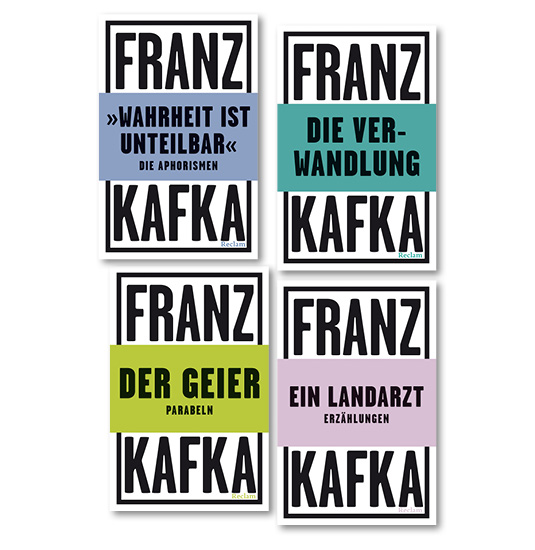

EUR (D): 22,00

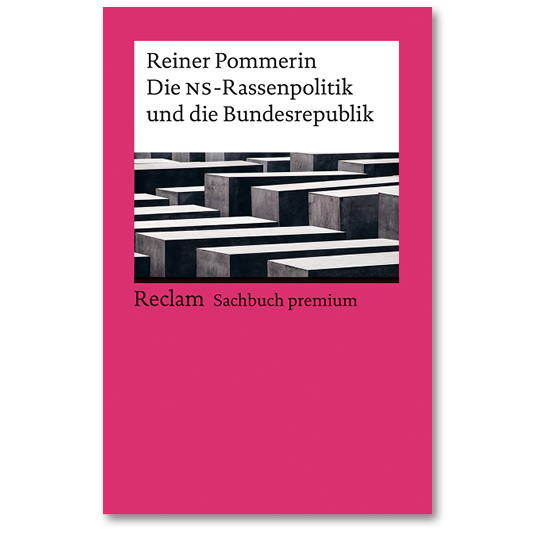

EUR (D): 7,40

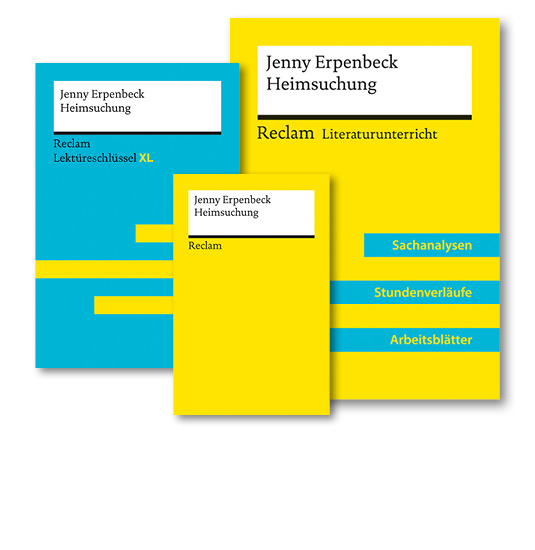

EUR (D): 12,00

EUR (D): 12,00